津軽塗研ぎ出し体験

体験セット内容

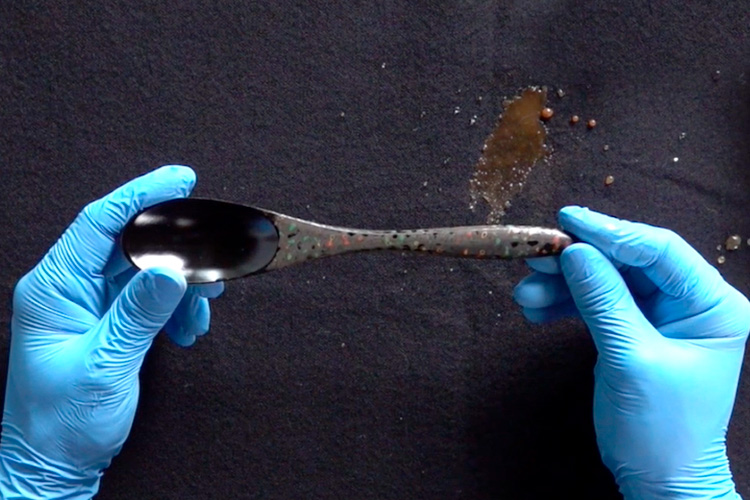

- スプーン(研ぎ出す前)

- ビニール手袋

- 紙エプロン

- 耐水ペーパー各1枚(①#240、②#500、③#1000)

- あて木

- ビニール袋

- 緩衝材

- 返信用の封筒

その他準備するもの

- テーブルなどの上に敷く新聞紙など

- 器に入れた水

※器に色がつき落ちなくなる場合もあります - 研ぎ水拭き取り用の布

注意事項

※器、布に色がつき落ちなくなる場合もあります。

※本漆が塗られており、人によってはかぶれてしまう場合があるため、必ず手袋をご利用ください。

※洋服に漆が付きますと落ちなくなる場合があります。

※力を入れて削りすぎると、地の木が見えてしまうので注意してください。

工程

-

①の耐水ペーパーをあて木に巻き付け、たっぷりと水をつけてから粗削りします。

全体的に模様がポツポツと出てきたら終わります。Point スプーンは置いて、力を入れないで削ります。

-

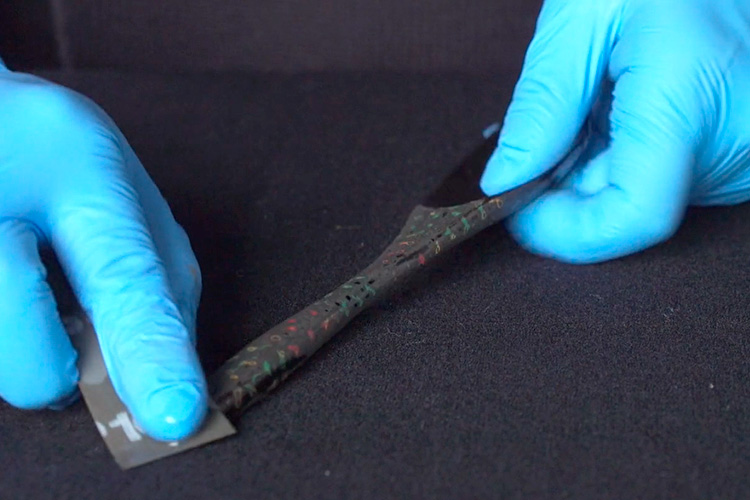

あて木を使わず②の耐水ペーパーに水を付けてやさしく削ります。

全体的に模様が均等出たら終わります。

-

水を付けた③の耐水ペーパーで表面を滑らかにします。

凹凸がなく、滑らかになったら終わります。

-

返信用封筒に、住所・お名前を記入します。

ビニール袋に研ぎだしたスプーンを入れ、梱包材に包み、返信用封筒にいれて郵送してください。 -

約1ヶ月後、艶仕上げをしたスプーンがご自宅に届きます。

今回の体験内容は、No. 14の『仕上げ研ぎ』の部分になります。

| 仕掛漆調合 | 絞漆を作る |

|---|---|

| 仕掛け | 仕掛漆の模様付け・乾燥 |

| 塗掛 | 色漆を全面に塗る |

| 彩色 | 塗掛の上に彩漆を散らす |

| 呂塗 | 素黒目漆を塗る |

| 妻塗り | 色彩を加え調整 |

| 上げ塗 | 地色となる漆を塗る |

| 荒研 | 粗目の砥石又は、耐水研磨紙(#240〜400)で平らに研ぐ |

| 中押研 | 粗目の砥石又は、耐水研磨紙(#400〜600)で平らに研ぐ |

| 仕上げ押研 | 細目の砥石又は、耐水研磨紙(#800〜1,000)で平らに研ぐ |

| 扱き塗(一回目) | 上げ塗で使った漆を篦を用いて扱くように塗る |

| 扱き研 | 粗目の砥石又は、耐水研磨紙(#240〜400)で平らに研ぐ |

| 扱き塗(二回目) | 上げ塗で使った漆を篦を用いて扱くように塗る |

| 仕上げ研 | 細目の砥石又は、耐水研磨紙(#240・#500・#1,000)で平らに研ぐ |

|---|---|

| 炭はぎ下 | 摺り漆で固める |

| 炭はぎ | 炭・耐水ペーパー(#1,200〜1,500)で平らに研ぐ |

| 千遍下(せんべんした) | 漆の吸い込みが止まるまで摺(すり)漆をする |

| 千遍こぐり | 油砥の粉で細かい傷をとる、胴摺りとも云う |

| 摺漆 | 生漆で擦り込み拭ききる |

| 重ね摺 | 和紙で拭き上げる |

| 艶付(一回目) | 艶粉(チタン粉)やコンパウンドで磨く |

| 摺漆 | 生漆で擦り込み拭ききる |

| 艶付(二回目) | 艶粉(チタン粉)やコンパウンドで磨く |

| 摺漆 | 生漆で擦り込み拭ききる |

| 仕上げ艶 | 艶粉(チタン粉)やコンパウンドで磨く |

| 唐塗完成 |

津軽塗風アクリル絵の具研ぎ出し体験

体験セット内容

- ビニール手袋

- 紙エプロン

- 紙やすり2枚(①#100、②#280)

- あて木

- アクリル絵の具(4色)

- コースター(下地上がり模様付)

- 仕上げ用ニス

その他準備するもの

- テーブルなどの上に敷く新聞紙など

- 絵の具を入れる器

- 平筆2~3本程度

- 水(筆を洗う)

注意事項

※衣服につかないようにご注意ください。

※絵の具が乾く時間や気温や湿度などによって前後します。

工程

-

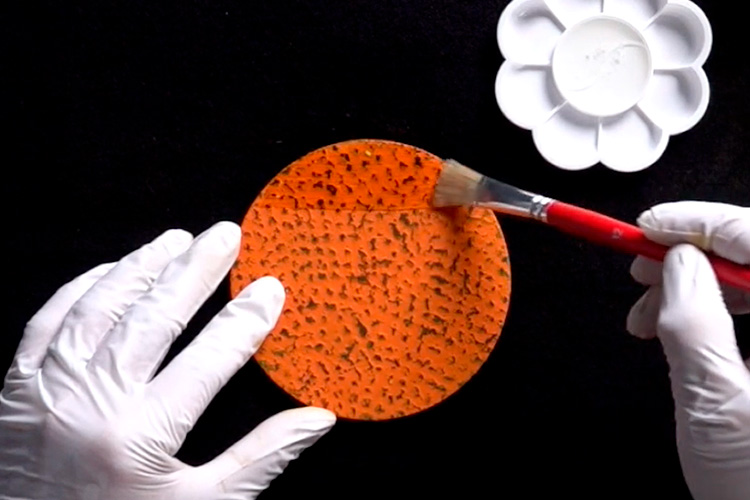

コースターに好きな色のアクリル絵の具を塗り、乾くのを待ちます。(約30分)

-

乾いたら他の2色の絵の具を選び、格子の目を色違いに並べるように模様をつけ、乾くのを待ちます。(約30分)

-

残りの1色を模様がかくれるぐらい塗り、乾くのを待ちます。(約30分)

模様や絵をかくのもおすすめです。

-

乾いたら①の紙やすりをあて木に巻きつけて粗削りします。模様が見えたら終わりです。

-

②の紙やすりをあて木に巻きつけて、全体的になめらかになるまで削る。

-

表面にツヤ用のグロスを塗り、乾かします。(約30分)

-

完成。

今回の体験内容は、塗掛け(ぬりかけ)・彩色(さいしき)・上げ塗(あげぬ り)・研ぎ(とぎ)の部分になります。

コースターには事前に、仕掛け(しかけ)をしてあります。

| 仕掛け | 下地の上に、仕掛ベラを使って全面に模様をつけ乾燥させます。 |

|---|---|

| 塗掛け | 仕掛け模様が際立つように、塗掛けには黒に対して黄色など対比の強い色漆を使います。 |

| 彩色 | 色漆で市松模様のように描きます。主に使われるのは赤と緑の色漆です。 この彩色により、唐塗のはなやかな模様が出ます。 |

| 上げ塗 | 赤漆や素黒目漆などを仕上げのに使うことによって、赤仕上げや黒仕上げと呼ばれます。 |

| 研ぎ | 最初は、凸凹を取るため大まかに研ぎ、さらに模様を出すために、研ぎ出します。 津軽塗は、研いでは塗る工程を何度も繰り返すことにより完成します。 |